Ayer estuve en Girona. Haciendo tiempo en un bar, escuché la conversación de unos tertulianos en la mesa vecina. El tema giraba en torno al recorte que ayer se anunció, después de tres largos años de espera,del Estatuto catalán por parte del Tribunal Constitucional.

Un Estatuto, valga recordarlo, que fue redactado en el Parlament de Catalunya. Que luego fue refrendado por las Cortes Generales. Que el pueblo convalidó en una consulta (ciertamente de limitada participación ciudadana). Para luego ser llevado a los tribunales por el Partido Popular, ante la supuesta amenaza de “balcanización” que un estatuto de estas características suponía para la unidad del Reino de España, debido a las reivindicaciones nacionales y las exageradas pretensiones de autogobierno que se adjudicaban en ella los catalanes.

La mayoría de los periódicos de Madrid afirmaron al unísono que sólo había un vencedor en esta sentencia: la legalidad, la constitución española. Y que ahora le tocaba a los catalanes hacer fuerza-corazón y acatar lo decidido. Mientras tanto, el President Montilla y el resto de las fuerzas políticas catalanes, preocupadas también por las elecciones que se avecinan, llaman a la ciudadanía a las calles. Artur Mas ha sido contundente: un país que no se hace respetar, no será respetado. Las cosas se ponen calientes. Y los periódicos catalanistas se apresuran a sentenciar el fracaso de los pactos del 78.

Entre los tertulianos que ayer discutían la actualidad en la mesa vecina mientras yo almorzaba un cap i pota amb cigrons acompañado de un vi negre catalá, era patente la indignación, la rabia, pero bien matizada, con esa mezcla de prudencia y pesimismo que ha caracterizado siempre a los catalanes, eso que aquí se llama el “seny” (la cordura, o buen sentido, o sentido común) de los catalanes.

La contenida rabia, sin embargo, ha ido in crescendo en los últimos años. Ahora, cuando se les da ocasión y se les escucha, muchos catalanes hablan y ofrecen sus razones para sentirse ofendidos por los españoles, la política española y el "mugido anticatalanista de las masas brutalizadas que los atacan con las argumentos que los tertulianos de la COPE e INTERECONOMÍA" publicitan.

Yo, que no soy catalán, que no he nacido en esta tierra y que muchas veces debo sufrir la malquerencia y desdén con el cual muchos autóctonos tratan a quienes venimos de afuera (los catalanes no son una excepción a esta xenofobia sutil practicada por la gran mayoría de los ciudadanos de a pie), no dejo de sorprenderme con el modo en el cual los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos son tratados como parias, y sus opiniones como desquicios de otras épocas. No hay lugar alguno para la argumentación en estos asuntos. Hay que encender el televisor y escuchar las noticias en catalán, en euskera o en gallego para saber lo que piensa esta gente. En las cadenas nacionales, los nacionalistas son eso: nacionalistas, que es más o menos como un insulto bien puesto que se permiten aquellos que se saben libres del pecado de la superstición.

Pero ahora permítanme que les cuente tres breves anécdotas que pueden ilustrar mi experiencia en este país.

(1) Hace un par de meses, por ejemplo, un catedrático de la Universidad de Barcelona me comentó que el venía de una familia hispano-parlante, que en su niñez sus simpatías corrían cincuenta y cincuenta de un extremo a otro de la geografía peninsular, pero que durante las últimas décadas los catalanes habían sufrido tan grande injusticia y menosprecio, que ahora estaba un ochenta a veinte por ciento.

El hombre en cuestión me contó que había sufrido ese desprecio en carne propia. Y me relató cierta ocasión en la que, habiendo concurrido a un congreso de psicología en Madrid, se había encontrado con colegas que discutían acaloradamente la necesidad de enfrentarse al “egoismo”, la "actitud insolidaria" y la “tacañería” catalana con un boicot a sus productos. “Se dijeron cosas tan terribles sobre nosotros”, me decía el buen hombre, “y se han dicho tantas otras desde entonces, que cada vez estoy más cerca del nacionalismo independentista catalán, hasta el punto de que, por primera vez, en las últimas elecciones, he votado a Esquerra Republicana.”

(2) Hace unos meses nos visitó la hermana de mi mujer, quien había venido a España, a Madrid concretamente, a participar en un postgrado sobre tratamiento de residuos en la Universidad Complutense. El postgrado estaba dirigido exclusivamente a Latinoamericanos. A mitad de curso, en cuanto tuvo un fin de semana libre, nos visitó. Entonces nos contó que en una de las clases que había recibido el profesor había manifestado ácidas opiniones contra Catalunya y los catalanes, a quienes culpaba enteramente de la imposibilidad de aplicar políticas medioambientales a nivel estatal. Hizo referencias políticas, pero también sociológicas, y repitió el estribillo del "egoismo" y la "falta de solidaridad". La hermana de mi mujer estaba un poco preocupada por nosotros que debíamos lidiar con una sociedad tan amarga y resentida.

(3) Poco después, la prima de mi mujer, una arquitecta ecuatoriana que ha vivido durante varios años en Madrid, nos hizo una visita. Coincidieron en la reunión unos vecinos catalanes. Organizamos una comida. Hablamos en castellano, como ocurre habitualmente cuando el convidado es español. Lo cual hizo olvidar a nuestra pariente los buenos modales que debemos a nuestros anfitriones, lo que le llevó, después de varias horas de charla, a repetir algunas opiniones que había escuchado entre sus amigos madrileños. Lo que más me sorprendió fue el silencio que guardaron mis vecinos. Puede que sea la costumbre, lo cierto es que no respondieron a las ofensas. Tuve que ser yo quien le recordara a mi prima política que estábamos en Catalunya y que mis amigos eran catalanes, y que las supuestas acusaciones acerca del empecinamiento catalán por hablar su lengua pese a todo, su arrogancia y nacionalismo fanático resultaba inapropiado.

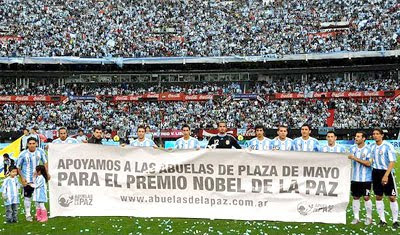

Todo esto hace muy compleja la cuestión acerca de lo que representa y a quién representa la selección de fútbol española, en la que han sido convocados 7 catalanes, algunos de ellos considerados hoy día el "alma" misma del equipo, que se meten dentro de la "samarreta" roja de la selección y pelean cada pelota como si fuera la última.

Sin embargo, entre la gente que conozco en este país (Catalunya) no hay muchos “forofos” de la “roja”. La inmensa mayoría apunta sus simpatías a la selección porque en ella participan catalanes: Xavi, Busquets, Puyol, etc. Pero los más se muestran (¿por respeto?) indiferentes a la suerte de la selección española. Dicen no sentirse representados en ella. Dicen ser del Barça y de España no quieren oir hablar.Pero también hay muchos que van más allá y, pese a que cargan con un pasaporte y un DNI español, anoche hacían sus cábalas para que los portugueses les dieran una paliza a los de Vicente del Bosque.

Mientras esto ocurre, los programas televisivos se deshacen en elogios a su selección, y corean el estribillo de que 47 millones de Españoles la apoyan. El “Si, podemos” que les es peculiar se repite como si una sola nación estuviera detrás de este equipo de fútbol. Pero no es así, hay gallegos, vascos y catalanes que no se sienten cómodos en España, y resulta imprudente por nuestra parte no hacer caso a sus sensibilidades o tacharlas exclusivamente como radicalismos infundados.

Alguno puede hablar de una minoría resentida respecto a las suspicacias que despiertan los esfuerzos por hacer de "la roja" un símbolo de todos los españoles. Pero es bien sabido que los argumentos ad hominem nunca han sido buenos argumentos y que en general, cuando ocurren, son muestra de la debilidad de las posiciones de quienes los emiten.

Para colmo de males, hay quienes en el otro extremo del abanico político, se rasgan las vestiduras por el invento periodístico de llamar a la selección de España, "la roja”, debido a las connotaciones que esto conlleva en un tiempo convulso como el nuestro, en el que aun se discute la memoria y la desmemoria, haciendo lo posible y lo imposible para no desenterrar a los muertos.

Por ello, a diferencia de lo que ocurre con otros países, cuyos ciudadanos, con una sóla voz, alientan a sus atletas y deportistas, la muy ansiada victoria que muchos españoles esperan que su selección consiga en los próximos días, se verá empañada por el desdén e incluso la rabia de muchos otros que, aun siendo “españoles” en sus papeles, en sus corazones pretenden ser otra cosa.

Independientemente de las posiciones que adopte cada uno, cabe preguntarse por qué razón un número no desdeñable de ciudadanos sienten que España no es su patria. Puede que aquí la fuerza de la costumbre haya logrado que dejemos de extrañarnos con este asunto, o que el fuego de las pasiones nos impida un pensamiento "prudente" (ético) de lo que ésto significa.

Mal haríamos si tomáramos posición antes de haber puesto en consideración los reclamos de los pueblos, y de los hombres y mujeres que individualmente alegan sus razones para irse o quedarse, o dicen pertenecer a otra patria, o exigen a sus conciudadanos una fidelidad, aunque sea no sentida, a una bandera que en muchas ocasiones se ha convertido en el estandarte de su enemigo.

No se trata, pues, sólo de fútbol. Porque, como venimos diciendo desde hace ya algunas semanas, el fútbol no es sólo fútbol, sino también, muchas otras cosas.

PD: Quedan pendientes: (1) un post sobre el tema del nacionalismo en general; (2) una reflexión sobre la cuestión tibetana que nos permita comprender las causas nacionalistas vasca, gallega y catalana a la luz del contraste con esa otra causa con la cual muchos simpatizan; (3) una reflexión acerca del proyecto plurinacional boliviano que ha impulsado Evo Morales.