Ayer, el diario El País de España publicó una nota sobre la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el conflicto nacional docente que mantiene en vilo a la sociedad argentina con el siguiente título: "María Eugenia Vidal, ¿la Thatcher argentina?"

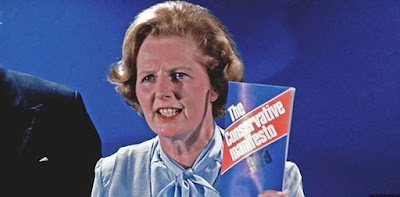

El manifiesto conservador de 1979

Estoy leyendo La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, de Christian Laval y Pierre Dardot. En el capítulo 6 hay una referencia a las políticas implementadas por Margaret Thatcher. En la nota al pie encuentro una referencia al Manifiesto del Partido conservador en 1979, cuyo prólogo firmó Thatcher.

El neoliberalismo de Mauricio Macri es una prueba de ello. La crítica a la soberanía popular (a la que llaman perversamente "populismo") y, en consecuencia, a la democracia populares, responde a una preocupación fundamental: proteger el derecho privado (la propiedad privada y el intercambio mercantil) frente a cualquier control ejercido por la voluntad colectiva.

Para el gobierno de Mauricio Macri las únicas verdades son el dinero, la propiedad, el mercado, y las únicas normas que merecen protegerse son las que conciernen al derecho privado que facilitan los negocios. Por ese motivo, no tienen el menor prurito a la hora de vetar leyes que están asociadas a la justicia social, a la redistribución de la riqueza, y explica la enorme antipatía que sienten hacia cualquier acción estatal que no se someta a la preservación de la propiedad y la competencia.

No pasarán

Obviamente, las cosas son más complejas que esto. Hay que seguir estudiando. Pero en estos días de conflictos gremiales hay que estar atentos al fondo de la cuestión. Macri quiere terminar con los sindicatos o someterlos para hacerlos inoperantes. También quiere postrar a las fuerzas populares en su conjunto, desactivando su capacidad de movilización.

El objetivo es someter a la democracia a los imperativos del mercado. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? El "No pasarán" que expresa la gobernadora Vidal, acompañado de la estigmatización de los principales referentes gremiales, y las acusaciones de desestabilización por parte de el hipotético poder K en las sombras, muestra a las claras que el gobierno nacional, a través de la gobernadora, ha preferido plantear el conflicto salarial en términos cuasi-bélicos. Muestra también que el gobierno no tienen prurito alguno (como el propio presidente lo expresó en una entrevista reciente) a poner en entredicho el mismísimo derecho a la huelga. Acciones aun más ominosas se han visto en estos días: espionaje a los docentes que se suman al paro, listas negras y premios pecuniarios a quienes se avienen a romper con la medida de fuerza, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias del interior.

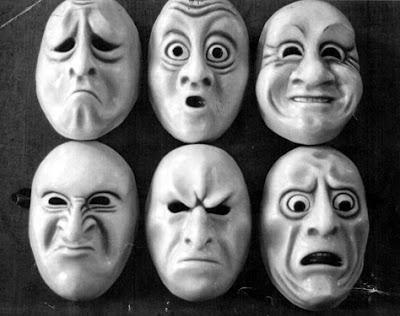

Todo esto demuestra que el gobierno de Mauricio Macri ha dejado la alegría con la cual hizo campaña y la retórica de la felicidad y la esperanza con la cual transitó el primer año de mandato, para emprender una fase de endurecimiento en la que reinará la intolerancia y la cara de perro. Esto es un signo de debilidad por parte del gobierno que se siente acorralado por su propia negligencia política y la resistencia popular a su programa de ajuste. Pero como todos sabemos que ocurre con los abusadores, la debilidad puede ser un estado peligroso para quienes no están dispuestos a reconocer sus límites. Lleva a quienes la padecen a cometer actos injuriosos contra quienes se resisten a su voluntad. El gobierno parece estar en esta encrucijada.

Educación versus represión

En este contexto, el gobierno decidió ofrecer un aumento salarial del 31% a las Fuerzas Armadas. Si comparamos este aumento con la intransigencia con la cual el gobierno se aferra al 18% destinado a los docentes, es comprensible la desconfianza de los trabajadores.

La diferencia del 13% deja a los docentes con una media que está por debajo del nivel de la pobreza. Mientras que a las fuerzas de seguridad se las premia con el fin de asegurarse la lealtad que necesita para implementar una política represiva ineludible en las actuales circunstancias.

Por ese motivo, no es baladí la comparación del cronista del diario El País entre María Eugenia Vidal y Margaret Thatcher. Lo que se señala es la "mano dura": la aplicación de una política de persecución y represión para quebrar a los trabajadores.

Margaret Thatcher lo hizo con los mineros. Al vencerlos, aseguró un nuevo rumbo al país. Esas luchas dejaron huellas indelebles en la memoria popular de Gran Bretaña. La derrota señaló el fin de la efectividad de la movilización popular a la hora de influir en la agenda gubernamental. Trajo consigo nuevas formas de exclusión y opresión, y dio comienzo a una curva de malestar crónico, fruto de la progresiva pauperización de las clases populares, el rápido deterioro de los servicios públicos, y la baja calidad de la democracia.

Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de trazar la genealogía de las nuevas formas de xenofobia y racismo contra los trabajadores inmigrantes en Gran Bretaña (esto es extensible al resto de Europa, sujeta a las misma genealogía), y nos permite comprender el malestar que dio lugar al Brexit y amenaza con acabar con el proyecto europeo.

Algo semejante puede decirse del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Necesitamos una perspectiva amplia para entender la emergencia de fenómenos de estas características. Por ello, trazar la genealogía del ascenso de Trump significa prestar atención a un largo proceso de deterioro del tejido social, fruto de la implementación del programa neoliberal y el triunfo del capitalismo financiero, que ha corroído la democracia y puesto al país en un escenario de creciente explotación y des-protección de sus ciudadanos, y una política de inseguridad crónica y conflicto.

La madre de todas las batallas

Estoy leyendo La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal, de Christian Laval y Pierre Dardot. En el capítulo 6 hay una referencia a las políticas implementadas por Margaret Thatcher. En la nota al pie encuentro una referencia al Manifiesto del Partido conservador en 1979, cuyo prólogo firmó Thatcher.

Allí leo sin sorpresa los cinco puntos que orientan la política neoliberal. En el actual contexto, lo que más llama la atención es es el acento que pone el programa en la necesidad de disminuir el poder de los sindicatos.

Sabemos que las políticas de Thatcher (también las de Reagan en los Estados Unidos) tuvieron que ser impuestas a los golpes. Y como ocurrió en otros lugares del mundo donde se intentó algo semejante (Chile o Argentina son casos ejemplares) la implementación de estas políticas se realizó a sangre y fuego. El libro de Naomi Klein, La doctrina del Shock da cuenta de esos procesos.

Liberalismo versus democracia

En la página 185 en la edición castellana del libro de Labal y Dardot encuentro la referencia de una declaración de Hayek (el héroe de Vargas Llosa, tal como se ve en este video) en Chile, durante la dictadura de Pinochet en 1981. Dice Hayek:

"Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo está ausente".

Esto debería recordarnos que liberalismo y democracia (como cualquier estudiante de filosofía política aprende cuando comienza sus estudios) no son equivalentes, sino todo lo contrario. El liberalismo y la democracia han estado "en guerra" desde el comienzo, y su complementariedad en las sociedades contemporáneas es frágil.

"Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo está ausente".

Esto debería recordarnos que liberalismo y democracia (como cualquier estudiante de filosofía política aprende cuando comienza sus estudios) no son equivalentes, sino todo lo contrario. El liberalismo y la democracia han estado "en guerra" desde el comienzo, y su complementariedad en las sociedades contemporáneas es frágil.

Mauricio como expresión neoliberal

El neoliberalismo de Mauricio Macri es una prueba de ello. La crítica a la soberanía popular (a la que llaman perversamente "populismo") y, en consecuencia, a la democracia populares, responde a una preocupación fundamental: proteger el derecho privado (la propiedad privada y el intercambio mercantil) frente a cualquier control ejercido por la voluntad colectiva.

Para el gobierno de Mauricio Macri las únicas verdades son el dinero, la propiedad, el mercado, y las únicas normas que merecen protegerse son las que conciernen al derecho privado que facilitan los negocios. Por ese motivo, no tienen el menor prurito a la hora de vetar leyes que están asociadas a la justicia social, a la redistribución de la riqueza, y explica la enorme antipatía que sienten hacia cualquier acción estatal que no se someta a la preservación de la propiedad y la competencia.

No pasarán

Obviamente, las cosas son más complejas que esto. Hay que seguir estudiando. Pero en estos días de conflictos gremiales hay que estar atentos al fondo de la cuestión. Macri quiere terminar con los sindicatos o someterlos para hacerlos inoperantes. También quiere postrar a las fuerzas populares en su conjunto, desactivando su capacidad de movilización.

El objetivo es someter a la democracia a los imperativos del mercado. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? El "No pasarán" que expresa la gobernadora Vidal, acompañado de la estigmatización de los principales referentes gremiales, y las acusaciones de desestabilización por parte de el hipotético poder K en las sombras, muestra a las claras que el gobierno nacional, a través de la gobernadora, ha preferido plantear el conflicto salarial en términos cuasi-bélicos. Muestra también que el gobierno no tienen prurito alguno (como el propio presidente lo expresó en una entrevista reciente) a poner en entredicho el mismísimo derecho a la huelga. Acciones aun más ominosas se han visto en estos días: espionaje a los docentes que se suman al paro, listas negras y premios pecuniarios a quienes se avienen a romper con la medida de fuerza, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias del interior.

Todo esto demuestra que el gobierno de Mauricio Macri ha dejado la alegría con la cual hizo campaña y la retórica de la felicidad y la esperanza con la cual transitó el primer año de mandato, para emprender una fase de endurecimiento en la que reinará la intolerancia y la cara de perro. Esto es un signo de debilidad por parte del gobierno que se siente acorralado por su propia negligencia política y la resistencia popular a su programa de ajuste. Pero como todos sabemos que ocurre con los abusadores, la debilidad puede ser un estado peligroso para quienes no están dispuestos a reconocer sus límites. Lleva a quienes la padecen a cometer actos injuriosos contra quienes se resisten a su voluntad. El gobierno parece estar en esta encrucijada.

Educación versus represión

En este contexto, el gobierno decidió ofrecer un aumento salarial del 31% a las Fuerzas Armadas. Si comparamos este aumento con la intransigencia con la cual el gobierno se aferra al 18% destinado a los docentes, es comprensible la desconfianza de los trabajadores.

La diferencia del 13% deja a los docentes con una media que está por debajo del nivel de la pobreza. Mientras que a las fuerzas de seguridad se las premia con el fin de asegurarse la lealtad que necesita para implementar una política represiva ineludible en las actuales circunstancias.

[Recordemos que en los primeros meses de su mandato, el gobierno de Mauricio Macri se ocupó de re-interpretar las leyes que impedían que las fuerzas armadas se involucraran en asuntos de seguridad interna, para asegurar su eventual despliegue en las calles. No es un dato menor.]

Por ese motivo, no es baladí la comparación del cronista del diario El País entre María Eugenia Vidal y Margaret Thatcher. Lo que se señala es la "mano dura": la aplicación de una política de persecución y represión para quebrar a los trabajadores.

Margaret Thatcher lo hizo con los mineros. Al vencerlos, aseguró un nuevo rumbo al país. Esas luchas dejaron huellas indelebles en la memoria popular de Gran Bretaña. La derrota señaló el fin de la efectividad de la movilización popular a la hora de influir en la agenda gubernamental. Trajo consigo nuevas formas de exclusión y opresión, y dio comienzo a una curva de malestar crónico, fruto de la progresiva pauperización de las clases populares, el rápido deterioro de los servicios públicos, y la baja calidad de la democracia.

Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de trazar la genealogía de las nuevas formas de xenofobia y racismo contra los trabajadores inmigrantes en Gran Bretaña (esto es extensible al resto de Europa, sujeta a las misma genealogía), y nos permite comprender el malestar que dio lugar al Brexit y amenaza con acabar con el proyecto europeo.

Algo semejante puede decirse del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Necesitamos una perspectiva amplia para entender la emergencia de fenómenos de estas características. Por ello, trazar la genealogía del ascenso de Trump significa prestar atención a un largo proceso de deterioro del tejido social, fruto de la implementación del programa neoliberal y el triunfo del capitalismo financiero, que ha corroído la democracia y puesto al país en un escenario de creciente explotación y des-protección de sus ciudadanos, y una política de inseguridad crónica y conflicto.

La madre de todas las batallas

La lucha docente en Argentina es análoga a la lucha de los mineros en Gran Bretaña en la época de Thatcher. Los docentes son el bastión cuya caída, no solo definirá los salarios de todos los trabajadores argentinos durante este año 2017, sino que marcará el triunfo de un modelo económico de ajuste, flexibilización laboral, recortes en inversión social, apertura de importaciones y privatizaciones, es decir, el éxito definitivo de una política neoliberal que permite excluir del reparto de la riqueza nacional a grandes porciones de la población local, con el fin de aumentar la competitividad corporativa de los actores en pugna. Para el ciudadano de a pie eso significa asumir una vida de explotación, y el sometimiento a una nueva razón en la cual prima la competencia, el negocio financiero, y donde todos los resortes del estado están al servicio de las corporaciones con rentabilidad privilegiada. El resto debe esperar reducción de salarios, flexibilización laboral, inseguridad jurídica y la amenaza siempre latente del desempleo y con ello la exclusión social.